지난해 M&A로 들어온 FI, 지분율 68.48% 분할 점유

일부 이달 초 장내 매도 시작...수익률 급증에 FI 처분 시점 주의

하인크코리아 주가가 최근 무상증자 이슈로 2연속 상한가를 기록한 가운데, 재무적투자자(FI)의 지분 매도에 따른 주가 급락 위험성을 우려하는 목소리가 높아지고 있다.

지난해 주식양수도 방식 인수(M&A)를 통해 회사 주식 과반을 차지한 다수의 투자조합(VC)들이 이달초부터 장내 매도를 통한 차익실현 경쟁에 나선 상황 속에서, 최근의 주가 급등이 FI 엑시트를 위한 불쏘시개가 될 수 있다는 분석이다.

23일 한국거래소에 따르면 코스닥에서 하인크코리아 주가는 전일 대비 0.56% 오른 1796원에 장을 마감했다. 지난 21일과 22일 2거래일 연속으로 상한가를 기록한 이후 주가가 횡보한 모습이다.

시장에서는 최근 하인크코리아의 주가 급등을 두고 무상증자 권리락 효과라는 해석을 내놓고 있다. 앞서 하인크코리아는 1주당 3주를 배정하는 무상증자를 결정했으며, 지난 21일을 기준으로 권리락이 진행됐다.

권리락은 무상으로 신주를 배정받을 주주의 권리가 소멸하는 기준일이며 회사의 기준주가가 조정되는 날이기도 하다. 하인크코리아 역시 이날 기준주가가 4분의 1로 조정이 된 직후 상한가로 치솟았다.

투자업계 한 관계자는 “전통적으로 권리락일 기준주가 조정이 일종의 착시효과를 불러일으켜 투자자들을 몰리게 한는 믿음이 있다”며 “다만 투자자들 역시 그러한 착시효과가 환상이라는 것을 어느 정도는 인지하고 있기에, 실제로는 ▲단타성 투기 ▲시세조종 등 다양한 의도가 작용하고 있을 가능성이 있다”고 설명했다.

이번 하인크코리아의 주가 급등을 두고도 석연치 않다는 분위기가 이어지고 있다. 하인크코리아가 지난해 충격적인 실적 급감을 겪어 시장의 기대가 크게 낮아진 상황에서, 향후 기업가치 회복을 기대할만한 호재도 찾기 어렵다는 이유에서다. 하인크코리아는 지난해 영업손실 36억원과 당기순손실 79억원의 적자를 기록하면서 전년 동기 대비 적자폭을 크게 확대한 바 있다.

일각에선 하인크코리아 주식 대부분을 보유하고 있는 FI들이 엑시트 시점을 확정할 가능성이 높아졌다는 경고가 나온다. 하인크코리아의 FI는 이달초 보유 지분 일부를 장내 매도해 차익실현에 나선 바 있다. 현재 회사의 주가가 당시보다 크게 높아진 만큼 주식처분에 따른 예상 이익규모도 급증한 상황이다.

하인크코리아는 지난해 11월 주식양수도 방식 M&A를 거쳐 회사의 최대주주 및 주요 주주 구성이 바뀌었다. 기존 최대주주 길상필 외 1인의 주식 1296만2000주(68.48%)를 다수의 투자조합(VC)이 분할 인수했다.

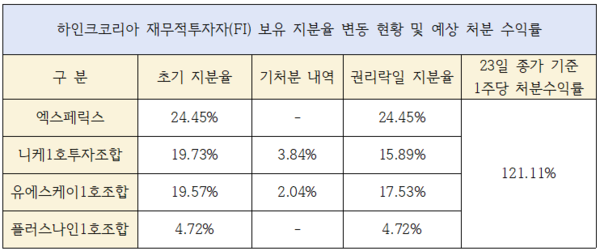

인수 당시 FI 측 지분율은 ▲엑스페릭스(24.45%) ▲니케1호투자조합(19.73%) ▲유에스케이1호조합(19.57%) ▲플러스나인1호조합(4.72%)로 구성됐다.

이 중 최대 지분을 가진 엑스페릭스가 새 최대주주 지위를 차지했다. 엑스페릭스의 최대주주는 글로벌원-위드윈 신기술투자조합1호(17.86%)다. 당시 양수도계약의 총 대금은 420억원으로 1주당 인수가가 3240원으로 책정됐다.

FI 중 니케1호투자조합은 이달 1일 보유 주식 72만8198주를 장내 매도해 지분율이 19.73%에서 15.89%로 감소했다. 1주당 처분단가는 인수가(3240원) 대비 1976원 비싼 5216원 수준으로 추정된다.

유에스케이1호조합 역시 이달 5일 보유 주식 38만4814주를 장내 매도해 지분율이 19.57%에서 17.53%로 감소했다. 1주당 처분단가는 공개되지 않다.

무상증자에 따른 기준주가 조정폭(4분의1)을 앞선 양수도계약 인수가(3240원)에 적용할 경우 FI들의 1주당 인수가는 810원이 된다. 이날 하인크코리아 종가 1791원을 기준으로 매도할 경우 무려 100%를 초과하는 수익률을 내는 셈이다.

투자업계 또 다른 관계자는 “한계기업을 대상으로 외부 투자자들이 M&A를 시도해 경영권을 확보한 후 주가부양 이슈를 활용해 엑시트하는 사례가 적지 않다”며 “무상증자는 권리락 당일 주가가 오른 후, 무상 신주를 배정받은 투자자들이 이탈하기 시작하는 시점부터 주가가 급락해 주의해야 한다”고 경고했다.

파이낸셜투데이 김건우 기자