중국·홍콩, 한국, 인도, 캐나다 기업의 ESG 리스크가 크다는 조사결과가 나왔다. ESG 리스크가 낮은 나라는 프랑스, 영국 등 유럽국가들로, EU가 ESG 드라이브를 거는 자신감의 배경이라는 주장이다.

전국경제인연합회(이하 전경련)는 세계적인 ESG 평가기관인 서스테이널리틱스 사이트에 공개된 전 세계 3456개 기업의 분석결과(8월 초 기준)를 토대로 작성된 ‘글로벌 기업 ESG 리스크 MAP’ 보고서를 통해 22일 이같이 밝혔다.

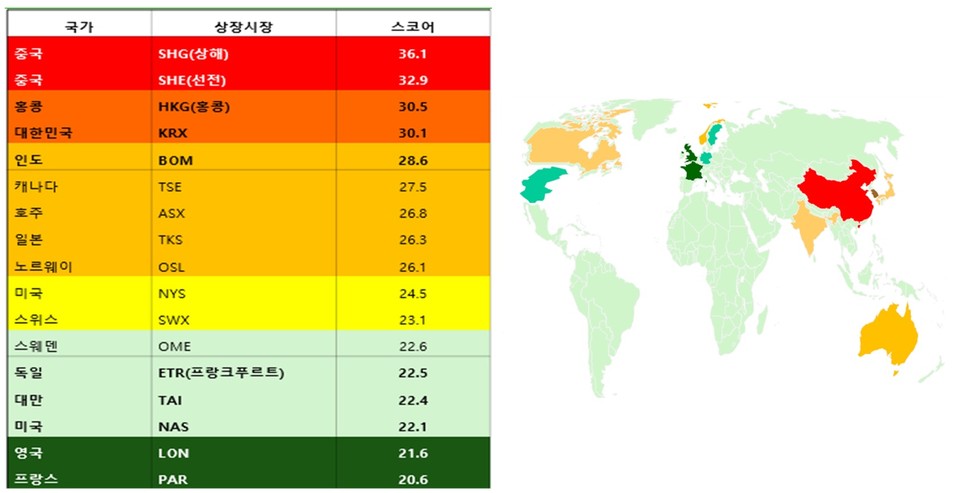

전 세계 주요 증권거래소별로 상장기업들의 ESG 리스크 점수(평균)가 높은 시장은 상하이증권거래소 36.1, 선전 32.9, 홍콩 30.5, 한국거래소 30.1 순으로, 모두 ‘리스크 높음(HIGH)’ 등급에 해당한다. 반면, 낮은 거래소는 파리증권거래소 20.6, 런던 21.6, 나스닥 22.1, 대만 22.4, 프랑크푸르트 22.5 순이었다.

전경련은 그 배경을 국가별로 서비스업, 제조업 비중이 다르기 때문이라고 추정했다.

실제로 서비스 업종의 경우 평균 리스크 점수가 낮았으며, 금속, 철강 등 제조업은 상대적으로 높았다. 또 최근 통계(2019년, ISTANS)에 따르면 영국·프랑스 등은 서비스업과 제조업 비중이 각각 약 80%, 10%였으며, 중국은 서비스업 53.4%, 제조업 27.9%였다. 한국은 62.4%, 27.7%였다.

업종별 분석결과 ESG 리스크가 높은 업종은 금속, 철강, 비철금속, 오일가스, 우주항공·방산 순이었으며, 리스크가 낮은 업종은 섬유·의류, 운송 인프라, 미디어, 포장, 소매업 순이었다.

한국기업 중 ESG 리스크가 낮은 기업(Low 등급)은 삼성전기(15.0), 한국타이어앤테크놀로지(15.4), 현대모비스(16.0), CJ대한통운(16.1), 엔씨소프트(16.8), 한온시스템(17.1), 현대글로비스(17.3), CJ ENM(17.6), 네이버(17.7), 휠라홀딩스(17.7), LG전자(17.9), 코웨이(18.0), 셀트리온헬스케어(18.0), 펄어비스(18.2), 넷마블(18.7) 등이었다.

전경련은 업종별로 ESG리스크 평가의 중요 이슈가 상이한 만큼 각 기업들이 이를 중점적으로 관리하는 것이 중요하다고 설명했다.

업종별 1위 기업으로는 섬유·의류 분야 에르메스 인터내셔널(10.1, 프랑스), 미디어 분야 리드 엘제비어RELX(5.4, 영국), 내구소비재 툴레(7.5, 스웨덴), 반도체 ASML(11.8, 네덜란드), 전자기기 시그니파이(다국적 조명회사 Signify NV, 13.1, 네덜란드), 가정용품 헨켈(가정용 칼・세제 등, 12.5, 독일) 등이 눈에 띄었다.

전체 3456개사 중 하위기업 TOP 5는 중국북방희토하이테크(중국), 도쿄전력(일본), 내몽고포두철강연합(중국), Zijin 마이닝 그룹(중국)이었다.

분석대상 기업 전체에서 하위 20개사는 중국 14개, 캐나다 2개, 일본・멕시코・호주・미국 각 1개였다. 이들 기업은 공통적으로 최근 3년 내 주요 콘트로버시 사건・사고 발생으로 ‘콘트로버시 5등급’을 받았다. 이 가운데 도쿄전력의 경우 올해 초 후쿠시마 제1원자력발전소에 보관 중인 오염수의 해양 방출을 결정해 역내 영향권에 있는 한국, 중국 등의 반발을 초래한 바 있다. 도쿄전력의 콘트로버시 사건사고 유형은 ‘지역사회 관계’, ‘가스누출·폐수·폐기물’ 등으로 분류됐다.

또 2017년 1억3000만명의 개인정보를 유출한 에퀴팩스의 콘트로버시 등급은 5등급인 반면, 최근 5억3000만명의 개인정보유출 사건이 발생한 페이스북은 4등급을 받았다. 이에 대해 전경련은 사건·사고의 파장 정도도 중요하지만, 기업별 리스크 대응 수준이 다른 경우 등급에 차이가 발생하는 것으로 추정된다고 설명했다.

전경련 관계자는 “이번 조사결과를 볼 때 앞으로 ESG 규제강화와 확산에 대한 EU의 드라이브가 계속될 것으로 보인다”며 ”ESG 경영은 결국 전사적 리스크 관리며, 기업들이 업종별 중대(material) ESG 리스크 이슈를 사전에 정형화해 발생확률을 낮추고, 리스크 발생 시 즉각 대응할 수 있는 프로세스나 거버넌스 요소를 갖춰야 한다“고 말했다.

이어 “한국 기업이 리스크 관리 노력과 시스템을 적극 홍보할 필요성이 있다”고 덧붙였다.

파이낸셜투데이 김선재 기자